RFID

RFID-Technologie ist eine zentrale Grundlage für die Digitalisierung und Automatisierung moderner Geschäfts- und Industrieprozesse und ermöglicht eine effiziente Vernetzung im Internet der Dinge.

- Veröffentlicht: 29. Juli 2025

- Von: Anja Van Bocxlaer

- Lesezeit: 13 Min.

- RFID ermöglicht die automatische Identifikation und Datenübertragung via Funkwellen ohne physischen Kontakt.

- Systeme unterscheiden sich in passiv, aktiv und semiaktiv anhand der Energieversorgung der Tags.

- Frequenzbereiche LF, HF und UHF bieten verschiedene Reichweiten, Datenraten und Anwendungsgebiete.

- Hybride RFID-Systeme kombinieren verschiedene Technologien für optimierte Flexibilität und Zuverlässigkeit.

- RFID verbessert Transparenz, Sicherheit und Automatisierung in Unternehmensprozessen und senkt langfristig Kosten.

Was ist ein RFID-System?

RFID steht für „Radio Frequency Identification“ – eine Technologie zur drahtlosen und automatisierten Erkennung und Datenübertragung per Funkwellen. Mithilfe von RFID lassen sich Objekte, Tiere oder Personen eindeutig identifizieren. Dazu kommen sogenannte RFID-Tags oder -Transponder zum Einsatz: kleine elektronische Bauteile, die aus einem RFID-Chip mit integrierter Antenne bestehen.

Der Chip eines RFID-Transponders enthält mindestens eine einmalige Identifikationsnummer. In Kombination mit einem RFID-Lesegerät oder einem RFID-Schreib-/Lesegerät können Informationen auf dem Chip ausgelesen oder beschrieben werden.

RFID-Systeme bilden ein zentrales Element moderner Digitalisierungslösungen und sind ein technisches Fundament des Internet der Dinge (IoT).

RFID – So funktioniert die Technologie

RFID nutzt elektromagnetische Funkwellen für den berührungslosen Datenaustausch zwischen einem Lesegerät und einem RFID-Transponder. Ein RFID-System besteht dabei im Wesentlichen aus zwei Komponenten: einem RFID-Transponder (Tag) und einem RFID-Lesegerät (Reader), das zugleich als Sender und Empfänger fungiert.

In vielen Anwendungen kommen passive RFID-Tags zum Einsatz. Diese benötigen keine eigene Stromquelle wie eine Batterie, sondern beziehen ihre Energie direkt aus dem elektromagnetischen Feld, das vom Lesegerät erzeugt wird. Sobald sich ein solcher passiver Tag in der Nähe des Lesefelds befindet, wird über die Antenne im Tag ein Strom induziert. Dieser Strom aktiviert den Chip im Transponder, sodass dieser Daten senden oder – bei Schreib-/Lesegeräten – auch neue Informationen empfangen und speichern kann.

Die Energieübertragung und Kommunikation zwischen Tag und Reader basiert auf dem Prinzip der induktiven Kopplung (im Nahbereich) oder elektromagnetischer Wellen (bei größerer Distanz). Je nach Stärke des Feldes, Frequenzbereich und Art des Tags variiert die mögliche Lesereichweite.

Ein einfaches RFID-Lesegerät empfängt ausschließlich Daten vom Transponder – typischerweise die eindeutige Identifikationsnummer eines Objekts. Diese Variante wird vor allem zur Identifikation und Rückverfolgung (Traceability) genutzt. Schreib-/Lesegeräte bieten zusätzlich die Möglichkeit, neue Informationen an den Tag zu übertragen – etwa veränderte Produktdaten oder Statusinformationen.

Die Lesereichweite eines RFID-Systems wird beeinflusst durch:

die Art des RFID-Tags (passiv oder aktiv),

die verwendete Frequenz (LF, HF, UHF),

die Sendeleistung des Readers,

sowie Umgebungsbedingungen und Materialeinflüsse.

Ein vollständiges RFID-System umfasst neben der Hardware auch Software-Komponenten, die als Middleware fungieren. Diese Middleware verarbeitet die erfassten Daten, filtert sie und übergibt sie an übergeordnete Systeme wie Lagerverwaltung, Produktionssteuerung oder ERP-Lösungen. Damit bildet RFID die Grundlage für automatisierte Prozesse und eine nahtlose Integration in digitale Unternehmensstrukturen.

Welche Arten von RFID-Systemen gibt es?

RFID-Systeme lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen: passiv, aktiv und semiaktiv. Der entscheidende Unterschied liegt in der Energieversorgung der Transponder – und damit in Reichweite, Kosten und Anwendungsmöglichkeiten.

Passive RFID-Systeme

Passive RFID-Tags verfügen über keine eigene Energiequelle. Sie nutzen das elektromagnetische Feld des Lesegeräts, um aktiviert zu werden und Informationen zu senden. Ihre Reichweite variiert je nach Frequenzbereich (LF, HF, UHF) und Antennengröße zwischen wenigen Zentimetern und mehreren Metern. Da sie günstig herzustellen sind, kommen sie besonders häufig zum Einsatz.

Typische Einsatzbereiche:

Warenerfassung und Inventur im Handel

Zugangskontrollen und Eintrittskarten

Bibliotheken und Ausleihsysteme

Paketverfolgung auf kurzen Strecken

Aktive RFID-Systeme

Aktive RFID-Tags besitzen eine eigene Stromquelle, meist in Form einer Batterie. Dadurch können sie in größeren Abständen zum Lesegerät aktiv Daten senden – mit Reichweiten bis zu 100 Metern oder mehr. Die integrierte Elektronik macht sie teurer, ermöglicht jedoch den Einsatz in komplexeren Anwendungen.

Typische Einsatzbereiche:

Container- und Logistikverfolgung über größere Distanzen

Asset-Tracking im industriellen IoT

Überwachung wertvoller Anlagen und Maschinen

Personenschutz und Notfallszenarien

Elektronische Mautsysteme

Semiaktive (batterieunterstützte) RFID-Systeme

Semiaktive Tags kombinieren Merkmale beider Systeme. Sie enthalten eine Batterie, die interne Komponenten wie Speicher oder Sensoren versorgt – die Kommunikation erfolgt jedoch wie bei passiven Tags über das Feld des Lesegeräts. Das spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Batterie, ermöglicht aber eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit und bessere Signalqualität als bei rein passiven Tags.

Typische Einsatzbereiche:

Temperaturüberwachung in der Kühlkette

Medizin- und Pharma-Logistik

Sensorbasierte Zustandsüberwachung

Bewegungserkennung und Umgebungsanalyse

Inventuren unter erschwerten Bedingungen

Wie ist ein RFID-Tag aufgebaut?

Das Herzstück jedes RFID-Tags oder Transponders ist das sogenannte RFID-Inlay. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Bauteilen: dem RFID-Chip und einer integrierten Antenne. Die Antenne empfängt das Signal des Lesegeräts und überträgt Daten – der Chip verarbeitet diese Informationen und speichert sie.

Je nach Anwendung kann das Inlay erweitert werden:

Sensorintegration ermöglicht die Erfassung von Umgebungsdaten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Bewegung oder Licht.

Zusätzlicher Speicher erlaubt die Ablage benutzerdefinierter Informationen, z. B. für Protokolle oder Produktionsdaten – entweder schreibgeschützt oder beschreibbar.

Sicherheitsfunktionen wie kryptografische Module schützen die gespeicherten Daten durch Verschlüsselung, insbesondere in sicherheitskritischen Anwendungen.

Aktive RFID-Tags enthalten darüber hinaus eine eigene Energiequelle (z. B. Batterie), die größere Reichweiten und zusätzliche Funktionalitäten ermöglicht – etwa eine kontinuierliche Sensorüberwachung oder zeitgesteuerte Datensendungen.

Das RFID-Inlay wird typischerweise auf einem Trägermaterial, meist einer dünnen Kunststofffolie, befestigt. Dieses verleiht dem Inlay mechanische Stabilität und Schutz. Je nach Einsatzgebiet kann das fertige RFID-Tag in Form eines:

Etiketts oder Aufklebers (z. B. für Logistik),

robusten Kunststoffgehäuses (z. B. für Industrieanwendungen),

oder wetterfesten Spezialgehäuses (z. B. für Outdoor-Tracking) ausgeführt sein.

Frequenzbereiche in der RFID-Technologie – LF, HF und UHF im Vergleich

RFID-Systeme arbeiten in verschiedenen Frequenzbereichen, die sich in ihrer Reichweite, Datenrate, Materialdurchdringung und Störanfälligkeit unterscheiden. Je nach Einsatzgebiet bieten Low Frequency (LF), High Frequency (HF) und Ultra High Frequency (UHF) unterschiedliche Vorteile.

LF- und HF-RFID werden wegen der Reichweite auch Near-Field RFID genannt.

Low Frequency (LF): Robust und widerstandsfähig gegenüber Störeinflüssen

Frequenzbereich: ca. 125–134 kHz

Reichweite: wenige Zentimeter bis ca. 1 Meter

LF-RFID ist besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen. Die niedrige Frequenz erlaubt eine gute Durchdringung nichtmetallischer Materialien und sorgt für zuverlässige Kommunikation auch bei Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz. Selbst die Anbringung an metallischen Gegenständen ist möglich. Die Datenrate ist zwar gering, doch LF-Systeme punkten mit Stabilität und Zuverlässigkeit.

Typische Anwendungen:

Tieridentifikation

Zugangskontrollen und Wegfahrsperren

Werkzeug- und Maschinenverwaltung

Patienten- und Geräteverfolgung im Gesundheitswesen

Instandhaltung und Service

High Frequency (HF): Weltweit verbreitet und vielseitig einsetzbar

Frequenzbereich: 13,56 MHz

Reichweite: bis ca. 1 Meter

HF-RFID ermöglicht eine höhere Datenübertragungsrate als LF und ist weltweit normiert. Systeme in diesem Bereich basieren oft auf internationalen Standards wie ISO/IEC 14443 (z.B. für kontaktlose Ausweise) oder ISO/IEC 15693 (z.B. für Smart Labels). HF-Systeme sind weniger empfindlich gegenüber nichtmetallischen Störfaktoren, allerdings können Metall und Flüssigkeiten die Leistung beeinträchtigen.

Typische Anwendungen:

Kontaktlose Bezahlkarten und NFC-Lösungen

Bibliotheks- und Dokumentenmanagement

Zugangssysteme und Fahrkarten

Bestands- und Asset-Management

Ausweis- und Passsysteme

Textilkennzeichnung und -verfolgung

Ultra High Frequency (UHF): Hohe Reichweite und schnelle Datenübertragung

Frequenzbereich: 860–960 MHz

Reichweite: mehrere Meter, typischerweise bis zu 12 Meter

UHF-RFID ist die leistungsfähigste Variante in Bezug auf Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig ist sie empfindlicher gegenüber Störungen durch Metall oder Flüssigkeiten – diese lassen sich jedoch durch optimierte Tag-Designs und Reader-Einstellungen ausgleichen. Der international genutzte EPC Gen2-Standard (ISO 18000-6C) macht UHF besonders attraktiv für globale Anwendungen in Logistik und Industrie.

Typische Anwendungen:

Lager- und Bestandsmanagement

Rückverfolgbarkeit (Traceability) entlang der Supply Chain

Fahrzeug- und Containeridentifikation

Mautsysteme

Diebstahlschutz und Zugangskontrolle bei Veranstaltungen

Produktionsüberwachung, Qualitätssicherung

Predictive Maintenance und Condition Monitoring

Digitalisierung industrieller Prozesse im IIoT

Vom Echtzeit-Tracking bis zum automatischen Datenaustausch – UHF-RFID ist der Schlüssel für viele IoT-Anwendungen. Mehr dazu auf unserer UHF-RFID-Themenseite.

Anja Van Bocxlaer - Managing Director, Think WIoT

Near-Field RFID Artikel auf Think WIoT

RFID sichert Qualität und Rückverfolgbarkeit von Saatgut

Im automatisierten Saatgutlager von KWS Saat sorgt die RFID-Lösung BL ident von Turck für die kontaktlose Identifikation und Temperaturüberwachung von Saatgutboxen – bei gleichzeitig hoher Ausfallsicherheit durch Profinet-S2-Redundanz.

Jede Lagerbox ist mit einem HF-RFID-Tag mit integriertem Temperatursensor ausgestattet. Die Energieversorgung und Datenübertragung erfolgen berührungslos, was wartungsintensive Kontakte überflüssig macht. RFID-Schreib-/Lesegeräte an den Regalen erfassen automatisch die ID und Temperatur jeder Box. So wird sichergestellt, dass die Lagerbedingungen stimmen und jede Box eindeutig rückverfolgbar bleibt.

Ein zentrales Prozessleitsystem verwaltet die Lagerpositionen, verarbeitet Sensordaten in Echtzeit und schützt vor Datenverlust – selbst bei einem Steuerungsausfall. Diese robuste und hochverfügbare RFID-Lösung schützt ein sensibles, hochpreisiges Produkt: Saatgut, das nicht einfach ersetzt werden kann.

Hochautomatisiertes Probenhandling mit HF-RFID bei -196 °C

In der biomedizinischen Forschung am EMBL in Grenoble, direkt neben der weltweit hellsten Röntgenquelle des ESRF, werden jedes Jahr über 200.000 kristalline Proben analysiert. Ziel ist es, die molekulare Struktur von Proben zu entschlüsseln – etwa zur Entwicklung neuer Krebsmedikamente.

Der gesamte Prozess ist hochautomatisiert: Roboter übernehmen das Einsetzen, Entnehmen und Positionieren der Proben. Entscheidend für die Effizienz ist die lückenlose Identifikation – bei Temperaturen von bis zu minus 196 Grad Celsius.

Hier kommt HF-RFID zum Einsatz: Kryo-resistente Tags vom Typ „Piccolino“ von HID Global sind in winzige Probenhalter („Pucks“) integriert. Sie widerstehen extremen Temperaturwechseln, mechanischer Belastung und mehr als 500 Einfrier- und Auftauzyklen – und sorgen dafür, dass keine Probe verloren geht oder verwechselt wird.

Dank eines patentierten Bonding-Verfahrens ist die Verbindung zwischen Chip und Antenne besonders robust, was eine dauerhaft zuverlässige Lesbarkeit garantiert. HF-RFID erweist sich damit als Schlüsseltechnologie für automatisierte Abläufe unter extremen Bedingungen – und ermöglicht sichere, reproduzierbare Forschungsergebnisse.

Bei den Testreihen mit mehr als 200.000 Proben pro Jahr ist die RFID-Technologie für das effiziente und korrekte Handling essentiell. Die Transponder halten den extremen Bedingungen wie beispielsweise Kryo-Temperaturen und hohen Temperaturschwankungen stand.

Richard Aufreiter - VP Product Marketing, HID

Digital statt Papier: HF-RFID modernisiert Prüfprozesse

Das Prüfunternehmen Landlords setzt auf miniaturisierte HF-RFID-Tags, um gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen an Maschinen, Werkzeugen, Hebezeugen und elektrischen Geräten effizient, lückenlos und digital durchzuführen. Statt Papier und manueller Protokolle sorgt ein intelligentes System mit NFC-Tags, Cloud-Software und Smartphone-Kompatibilität für Transparenz, Datensicherheit und Zeitersparnis.

Die eingesetzten NeoTAGs von Neosid sind robust, temperaturbeständig und auch auf Metall zuverlässig lesbar. Die RFID-Tags ermöglichen eine vorausschauende Wartung, einfache Nachverfolgung und automatisierte Prüfbenachrichtigungen – inklusive revisionssicherer PDF-Protokolle.

Mit mehr als 10.000 getaggten Geräten, eigenen Softwaresystemen und Kunden wie dem Landesamt für Archäologie Dresden und ESMC in Dresden beweist Landlords: Digitale Prüfprozesse sind heute State of the Art.

RFID-Systeme und Zukunftstrends

Die zunehmende Digitalisierung verändert Unternehmensprozesse grundlegend – insbesondere durch Konzepte wie Industrie 4.0 und das Internet of Things (IoT). Diese Entwicklungen basieren auf der intelligenten Vernetzung von Systemen, Geräten und Maschinen und nutzen dabei Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um betriebliche Abläufe effizienter und präziser zu gestalten.

Ein zentrales Element dieser Entwicklung ist der Digitale Zwilling – eine virtuelle Abbildung realer Objekte oder Prozesse. Mit seiner Hilfe können Unternehmen Abläufe simulieren, optimieren und datenbasiert verbessern, bevor Veränderungen in der Realität umgesetzt werden.

Die Integration von KI und Machine Learning eröffnet nicht nur Potenziale für automatisierte Produktionslinien und Robotik, sondern trägt auch zur Nachhaltigkeit bei: Ressourcen werden gezielter eingesetzt, Emissionen gesenkt und Energieverbräuche reduziert. So entsteht ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftlichkeit und ökologischer Verantwortung.

In diesem Zusammenhang spielt RFID als Schlüsseltechnologie des IoT eine entscheidende Rolle: Sie verbindet physische Objekte mit der digitalen Welt, ermöglicht lückenlose Datenerfassung in Echtzeit und bildet die Grundlage für adaptive, datengetriebene Entscheidungen in intelligenten Fabriken und Logistiksystemen.

Rentabilität von RFID-Systemen

Der RFID-Markt wächst – und mit ihm die Zahl der Unternehmen, die auf diese Technologie setzen. Grund dafür ist die nachweisbare Wirtschaftlichkeit: RFID-Systeme steigern die Transparenz, reduzieren Fehler und ermöglichen eine durchgängige Automatisierung von Geschäftsprozessen. Vorteile sind unter anderem:

präzise Bestandsführung,

optimierte Lieferketten,

verbesserte Sicherheit,

und reduzierte Verluste durch Diebstahl oder Fehlbuchungen.

Zwar sind die Initialkosten abhängig von Systemgröße und Komplexität – inklusive Hardware (Tags, Lesegeräte), Software und Schulung – doch zahlreiche Anwendungsbeispiele zeigen: Die Investition amortisiert sich schnell durch Effizienzgewinne und langfristige Kosteneinsparungen.

Angeboten wird RFID heute in unterschiedlichsten Ausführungen – von einfachen Einstiegsmodellen für kleinere Unternehmen bis hin zu umfassenden Komplettlösungen für internationale Konzerne. Die Auswahl des passenden Anbieters ist entscheidend für die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit des Systems.

Kombination von Funktechnologien für mehr Flexibilität

In modernen Anwendungen wird RFID zunehmend mit anderen drahtlosen Technologien kombiniert, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Hybride Systeme nutzen die Stärken unterschiedlicher Funkverfahren wie:

UWB (Ultra-Wideband) – für präzise Echtzeitlokalisierung,

SAW (Surface Acoustic Wave) – für passive Sensoranwendungen unter extremen Bedingungen,

BLE (Bluetooth Low Energy) – für mobile Konnektivität,

NFC (Near Field Communication) – für sichere Kurzstreckenkommunikation im Konsum- und Zahlungsbereich.

Diese Technologiekombinationen eröffnen neue Möglichkeiten in der Praxis.

So lassen sich mit RFID + UWB Objekte zentimetergenau verfolgen – ideal in Lager- und Fertigungsumgebungen. SAW-basierte RFID-Tags funktionieren ohne Batterie und sind besonders robust gegenüber Hitze, Feuchtigkeit oder Chemikalien. In Verbindung mit BLE wird RFID alltagstauglich: etwa zur Benutzeridentifikation via Smartphone. NFC wiederum kommt im Einzelhandel, bei Zugangskontrollen und bei kontaktlosen Bezahlsystemen zum Einsatz.

Hybride RFID-Lösungen: Vielseitig, robust und leistungsstark

Ein besonders vielversprechender Trend sind hybride RFID-Systeme, die Hochfrequenz (HF) und Ultrahochfrequenz (UHF) kombinieren. Damit lassen sich zwei Welten vereinen:

UHF bietet hohe Reichweite und schnelle Datenübertragung,

HF überzeugt mit Stabilität bei metallischen oder flüssigen Umgebungen und höherer Datensicherheit.

Diese Kombination ist besonders nützlich im Supply Chain Management, wo unterschiedliche Anforderungen aufeinandertreffen – etwa die Verfolgung von Artikeln über weite Strecken und die präzise Identifikation in dicht bepackten Lagerumgebungen. Durch die hybride Architektur können Unternehmen ihre Prozesse flexibler gestalten und gleichzeitig Störanfälligkeit reduzieren und Systemzuverlässigkeit erhöhen.

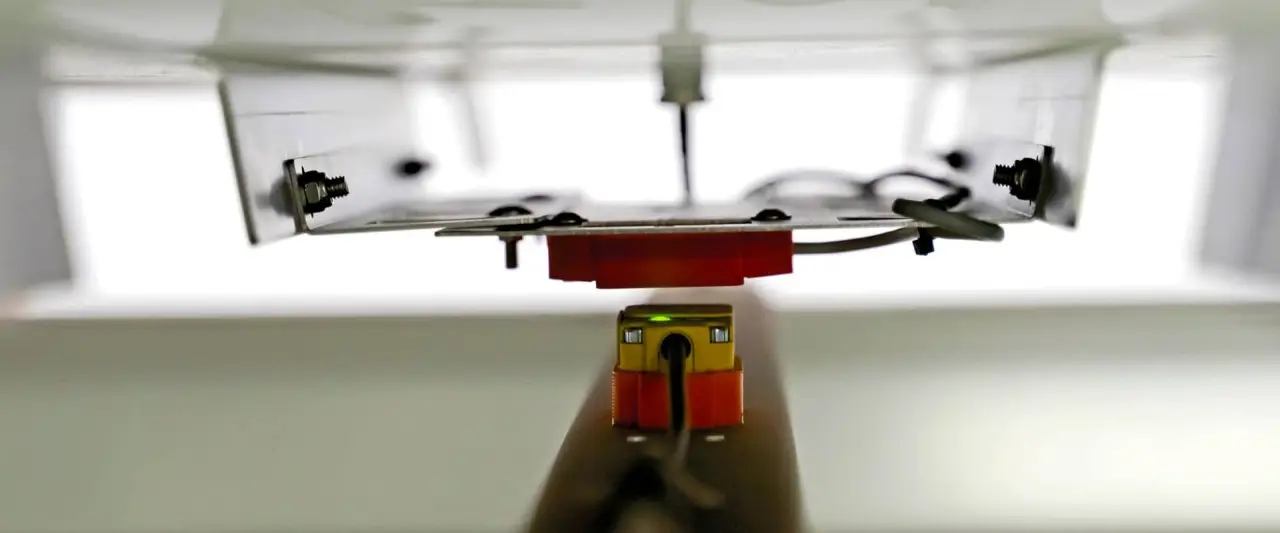

Mobile und stationäre RFID-Systeme: Scanner, Tunnel Reader und Gates

Die Kombination aus mobilen und stationären RFID-Systemen erweitert den Handlungsspielraum in vielen Branchen erheblich. Während stationäre Lösungen wie RFID-Gates oder Tunnel Reader fest in Infrastrukturen integriert werden, kommen mobile Geräte dort zum Einsatz, wo Flexibilität gefragt ist.

Stationäre RFID-Systeme – etwa in Form von Gates an Durchgängen oder Tunnel-Lesern auf Förderbändern – eignen sich besonders für automatisierte Massenprozesse. Sie erfassen große Mengen an RFID-Tags zuverlässig und schnell, ohne manuelles Eingreifen.

Mobile RFID-Lösungen hingegen nutzen tragbare Lesegeräte wie Handscanner oder Smartphones mit RFID-Funktion. Sie ermöglichen den ortsunabhängigen Zugriff auf Daten in Echtzeit – etwa zur Bestandserfassung, Produktverfolgung oder Authentifizierung direkt am Einsatzort. Das ist besonders vorteilhaft für den Außendienst, die Logistik oder den Einzelhandel.

Die Kombination beider Systeme verbessert nicht nur die Datenverfügbarkeit und Konnektivität, sondern steigert auch die Produktivität und Effizienz von Prozessen. Hybride RFID-Strategien lassen sich gezielt an individuelle Anforderungen anpassen – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die komplexe oder dynamische Betriebsumgebungen managen.