- Der digitale Produktpass sollte technologieoffen sein; Anwendung und Kosten bestimmen die Wahl zwischen RFID, NFC oder 2D-Codes.

- Frequenzen sind begrenzt und umkämpft; Harmonisierung und Schutz bestehender UHF-RFID-Anwendungen sind kritisch.

- Europa verfügt über relevante Innovationskraft und profitiert als großer, regulierter Markt vom DPP-Ansatz.

- Regionale Produktionskapazitäten und Resilienz sind notwendig angesichts globaler Lieferkettenrisiken und Zolldynamiken.

Technologieoffenheit als Schlüssel für den digitalen Produktpass

Frithjof Walk ist seit 30 Jahren in der AutoID-Branche aktiv. Er ist Vorstandsvorsitzender von AIM DACH und AIM Europe sowie Vorstandsmitglied bei AIM Global. Fragen zum digitalen Produktpass beantwortet er nicht nur aus der Business-Perspektive, sondern auch als Großvater mit Blick auf die kommenden Generationen.

Er befürwortet die Technologieoffenheit des DPP, geht jedoch nicht davon aus, dass in absehbarer Zeit jedes Produkt mit einem RFID-Tag versehen sein wird. Zudem vertraut er stärker auf Europas Innovationskraft, als es die täglichen Schlagzeilen vermuten lassen.

Marktvergleich: Wie entwickeln sich Europa und die USA aktuell?

Frithjof Walk: Zwischen Europa und den USA besteht aus der AIM-Perspektive aktuell eine sehr enge und gute Zusammenarbeit. Dabei geht es nicht nur um technologische Entwicklungen, sondern auch um die Abstimmung bei Standards und Kommunikationsprotokollen.

Diese Zusammenarbeit funktioniert nicht nur transatlantisch, sondern weltweit – die AIM-Community ist auch in Asien und anderen Regionen sehr aktiv. Die größte Unsicherheit kommt derzeit durch Zölle und deren ständige Veränderungen – mal angekündigt, mal reduziert, mal erhöht. Das macht es extrem schwierig, langfristige Einschätzungen abzugeben.

Ich bin kein Ökonom, aber klar ist, dass am Ende Zölle zu Preissteigerungen und letztlich zu globaler Inflation führen. Denn Zölle sind im Grunde nichts anderes als Steuererhöhungen. Ob Unternehmen oder Endkunden – am Ende trägt immer der Verbraucher die höheren Kosten.

Gerade im europäischen Umfeld werden überwiegend High-End-Produkte im B2B-Segment produziert. Im Konsumentenbereich handelt es sich häufig um Produkte, die in anderen Märkten als Luxusgüter gelten. Nehmen wir das Beispiel Porsche. Ein Fahrzeug, das hier für zirka 200.000 Euro angeboten wird, war in den USA lange deutlich günstiger – wegen unterschiedlicher Besteuerung und Marktanforderungen.

Steigen dort nun die Preise durch Zölle auf 150.000, 170.000 oder sogar 200.000 Dollar, bleibt es dennoch ein Luxusgut, das seine Käufer findet. Der Konsum wird in vielen Fällen nicht stark einbrechen, auch wenn die Preise steigen. Langfristig werden die Zölle allerdings zu einer Verschiebung führen.

Die ‚America First‘-Politik deutet darauf hin, dass künftig verstärkt dort produziert wird, wo die Produkte tatsächlich gebraucht werden. In Asien für den asiatischen Markt, in den USA für den US-Markt. Natürlich lässt sich nicht alles überall herstellen, doch die Entwicklung hin zu regionaleren Produktionsstrukturen ist klar erkennbar.

Resilienz: Wie wichtig sind eigene Ressourcen und Kapazitäten in Europa?

Frithjof Walk: Das halte ich für dringend notwendig. Die Abhängigkeit von einzelnen Regionen – etwa bei Halbleitern aus Asien – ist riskant. Wir haben gesehen, wie schnell Lieferketten ins Stocken geraten können, sei es durch ein blockiertes Nadelöhr wie den Suezkanal oder durch geopolitische Krisen. Regionale Kapazitäten sind daher essenziell, um widerstandsfähiger zu werden.

In diesem Zusammenhang wird Europa oft schlechter dargestellt, als es tatsächlich ist. Medial entsteht manchmal das Bild, Europa sei rückständig, sei es digital oder produktionstechnisch. Dem widerspreche ich klar. Europa ist besser aufgestellt, als viele glauben. Auch ein Blick auf die Aktienmärkte zeigt ein stabileres Bild als das, was medial oft vermittelt wird.

Ich bin überzeugt, dass Europa gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird. Der Ukraine-Krieg hat deutlich gemacht, wie wichtig der Aufbau eigener Ressourcen ist und dass man sich nicht darauf verlassen darf, dass „irgendwo schon jemand“ produziert. Gleichzeitig wird die Debatte um echte Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnen – weg von bloßen Schlagworten, hin zu realen Veränderungen in der Mentalität.

Unterm Strich bin ich zuversichtlich. Die kommenden Jahre werden für Europa herausfordernd, aber auch chancenreich. Dieser ‚Weckruf‘ kann viel Positives bewirken.

Frequenzen: Droht ein Ringen um knappe Funkressourcen?

Frithjof Walk: Ja, Frequenzen sind begrenzt. Heute läuft nahezu alles drahtlos. Smart-Home-Geräte, die Türsteuerung, das Auto oder die Waschmaschine, die sogar eine „Ich bin fertig!“-Nachricht sendet. Hinzu kommen weltweite Kommunikationssysteme über Satelliten und verschiedene Navigationssysteme – GPS, BeiDou oder Galileo. All diese Systeme bewegen sich in ähnlichen Frequenzbereichen.

Gerade in den USA gibt es aktuell Bestrebungen, UHF-RFID-Frequenzen für stationäre Navigation zu nutzen. Das würde der UHF-Technologie dort den Boden entziehen. Deshalb laufen intensive juristische Bemühungen, dies zu verhindern. Organisationen wie RAIN oder AIM setzen sich hier stark ein, weil ansonsten Logistikketten oder Produktionssteuerungen gefährdet wären.

Am Ende geht es also um einen regelrechten Kampf um Frequenzen. Die Bandbreite ist begrenzt – und jeder will sie nutzen. Vom Militär über das Gesundheitswesen bis hin zum täglichen WLAN.

Harmonisierung: Brauchen wir eine globale Vereinheitlichung der Bänder?

Frithjof Walk: Von einem „Frequenzwirrwarr“ zu sprechen, ist nicht korrekt. Vielmehr ist es so, dass Frequenzen in den einzelnen Regionen historisch bedingt unterschiedlich genutzt werden – und dadurch blockiert sind.

Wenn eine neue Anwendung eingeführt werden soll, etwa im UHF-Bereich, wird das sichtbar. In Europa nutzen wir 868 MHz, in den USA 915 MHz, weil diese Bänder dort einfacher verfügbar waren. In Asien wiederum sind andere Frequenzen gängig.

Selbst innerhalb Europas gibt es Unterschiede. Manche Länder bevorzugen das eine Band, andere das andere. Das erschwert die Harmonisierung, auch wenn man hier auf einem guten Weg ist.

Die aktuellen Bestrebungen in den USA, Positionsbestimmungen über UHF-Frequenzen laufen zu lassen, sind hingegen etwas völlig Neues – und sehr problematisch für bestehende RFID-Anwendungen.

Es setzt sich nicht immer die technisch beste Lösung durch. Am Ende entscheiden oft Kapital und Einfluss, nicht die technische Qualität. Mit genügend finanzieller Stärke, Lobbyarbeit oder juristischen Mitteln kann eine Technologie platziert werden – selbst dann, wenn es bessere Alternativen gibt.

DPP-Technologien: Brauchen wir NFC, UHF – oder am Ende beides?

Frithjof Walk: Weder die eine noch die andere Technologie wird sich dominant durchsetzen. Zwar gibt es Bestrebungen einzelner Marktteilnehmer, überall UHF-Tags einzusetzen. Doch NFC hat andere Stärken, basiert auf einem anderen Konzept und eignet sich für andere Anwendungen.

UHF wiederum ermöglicht größere Reichweiten und ist zum Beispiel im Logistikumfeld sinnvoll, wenn es darum geht, durch Verpackungen hindurch zu erkennen, was sich in einem Paket befindet. In anderen Szenarien hingegen ist HF – also 13,56 MHz – die bessere Wahl.

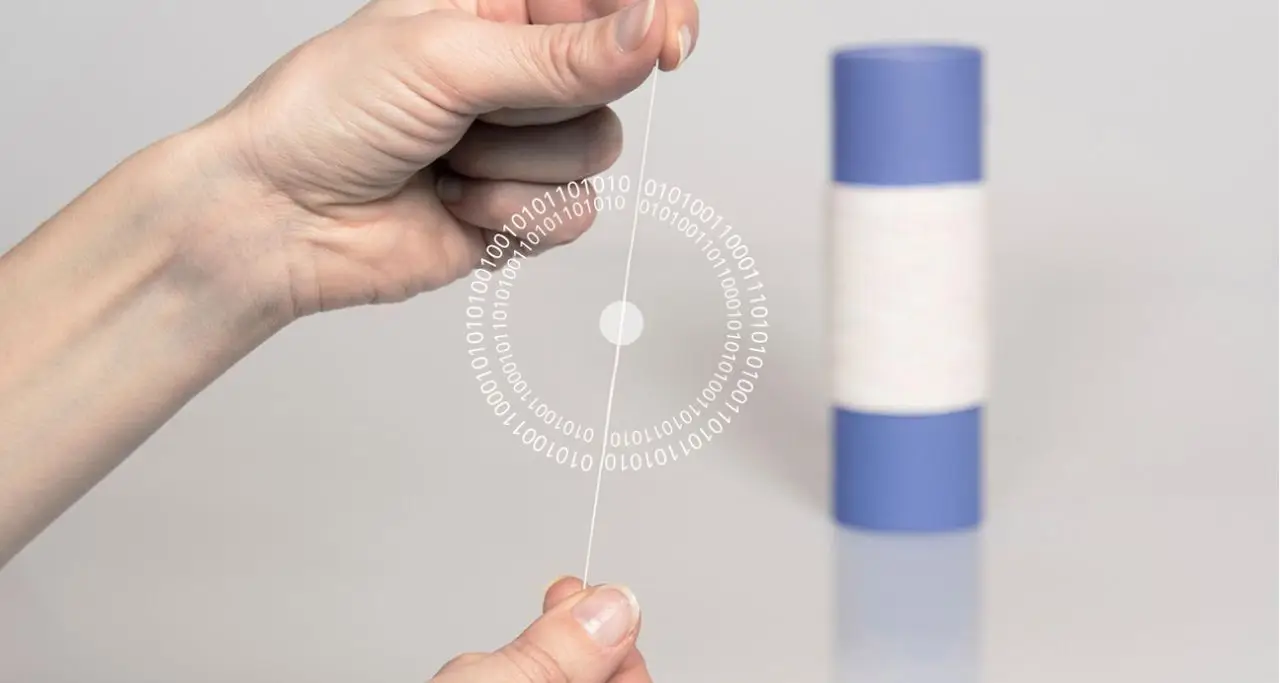

Die Anwendung bestimmt die Technologie. Der DPP ist letztlich nur ein Link zu einer Datenquelle, die einem Produkt zugeordnet werden muss. Lineare Barcodes scheiden hier aus, da sie nicht genügend Informationen tragen können. Dagegen lassen sich 2D-Codes wie DataMatrix oder QR-Codes nutzen, um den Zugang zu den Daten herzustellen. Die Informationen selbst werden nicht im Produkt gespeichert, sondern über die Verknüpfung abgerufen.

Für jedes Produkt und jede Anwendung muss entschieden werden, welche Codierung am besten geeignet ist. Das kann ein RFID-Tag sein, ebenso gut aber auch ein 2D-Code. Eine pauschale Vorhersage ist kaum möglich. Hinzu kommt die Kostenfrage. Ein RFID-Chip kostet Geld.

Soll wirklich jeder Wegwerfartikel – beispielsweise in der Fast-Fashion-Industrie – mit einem Chip versehen werden, der mehrere Cent kostet? Wahrscheinlich nicht. Hier wird man wahrscheinlich eingenähte Etiketten mit QR- oder DataMatrix-Codes einsetzen. Dennoch kommen auch im Fashion-Bereich zur Abwicklung von Prozessen, wie z.B. dem ‚Self-Checkout‘, RFID-Tags und zur Prüfung der Echtheit NFC-Chips zum Einsatz.

Praxis: Warum ist RFID im Konsum teuer, in der Industrie aber etabliert?

Frithjof Walk: Im industriellen Umfeld sieht es anders aus. Dort, wo Produktionsprozesse oder Logistik gesteuert werden müssen, ist RFID bereits etabliert. Michelin etwa versieht seit rund 20 Jahren Reifen mit RFID-Chips – weil ein dauerhaft sichtbarer Code auf Gummi technisch wenig praktikabel ist.

Auch in Kunststoffteilen der Automobilindustrie ist RFID sinnvoll, um beim Recycling genau zu wissen, um welchen Kunststoff es sich handelt. In solchen Fällen rechtfertigt der höhere Produktwert die zusätzlichen Kosten.

Es wird nicht die eine Technologie geben, die alles abdeckt. Vielmehr entscheidet die Anwendung, was sinnvoll und wirtschaftlich ist. Genau darin liegen die Chancen für unsere Branche – bei Beratung, Integration, Produktauswahl und im Betrieb der Systeme.

Aufmerksamkeit: Warum schaut die Welt auf den digitalen Produktpass aus Brüssel?

Frithjof Walk: Da möchte ich zunächst klar widersprechen. Es stimmt nicht, dass sich normalerweise niemand für Brüssel interessiert. Fragst du mich persönlich – nicht als Vertreter eines Verbands –, dann sehe ich im digitalen Produktpass zunächst einen sehr positiven Ansatz.

Als Großvater finde ich die Entwicklung gut. Es geht um Nachhaltigkeit und Recycling. Was kann ich mit einem Produkt machen, wenn es am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, und wie muss es entsorgt werden? Das richtet sich nicht an uns, sondern an die Generationen nach uns.

Natürlich haben Menschen oft die Haltung „Nach mir die Sintflut – ich will ein gutes Leben, was später kommt, ist mir egal.“ Aber genau deshalb ist das Bestreben der EU in meinen Augen sehr legitim und wichtig.

Warum also interessiert sich die Welt dafür? Ganz einfach. Die EU ist ein riesiger Markt. Hier leben mehr Konsumenten als in den USA, und die Kaufkraft ist hoch. Wenn Europa entscheidet, dass Produkte nur in den Markt kommen dürfen, wenn sie entsprechend gekennzeichnet sind, dann muss sich die „Welt“ daran orientieren, wenn sie diese Märkte beliefern will.

Verglichen mit Asien ist Europa zwar kleiner – dort sprechen wir von Milliarden Menschen –, aber viele Märkte sind bei Weitem nicht so weit entwickelt wie bei uns. Europa hingegen ist hochentwickelt, stark reguliert und kaufkräftig. Das macht den europäischen Markt attraktiv.

Die Welt interessiert sich für den digitalen Produktpass, weil die EU ein bedeutender Absatzmarkt ist und weil Nachhaltigkeit und Transparenz hier konsequent eingefordert werden.

Umsetzung: Worin unterscheidet sich der DPP bei Konsumgütern und Industriegütern?

Frithjof Walk: Das zentrale Ziel der EU ist der Konsument. Verbraucher sollen sich informieren können. Es geht in erster Linie um Transparenz und Verbraucherschutz. Der entscheidende Punkt ist, dass der digitale Produktpass technologieoffen gestaltet sein muss. Es darf keine starren Vorgaben geben. Stattdessen muss das Umfeld, das jeweilige Produkt und seine Lebensdauer betrachtet werden – und daraus die passende Lösung folgen.

Gleichzeitig ist auch die Industrie gefragt. Im B2B-Bereich wird der digitale Produktpass anders genutzt werden. Die enthaltenen Daten gehen weit über das hinaus, was für den Konsumenten relevant ist. Hier geht es um Rezepturen, Produktionsdetails und vertrauliche Informationen, die geschützt werden müssen – Stichworte sind Know-how-Schutz, Produktsicherheit und die Abwehr von Industriespionage.

Einerseits braucht der Konsument klare und verständliche Informationen. Andererseits muss die Industrie sensible Daten sicher handhaben können.

Nachhaltigkeit: Ist der DPP mehr Werkzeug als Regelwerk?

Frithjof Walk: Oft wird außer Acht gelassen, dass unsere Ressourcen begrenzt sind – sei es Erdöl oder andere Rohstoffe. Das ist uns allen bewusst. Auch wenn derzeit andere Themen im Vordergrund stehen. Wir werden auch in Zukunft Produkte, Medikamente und Treibstoffe benötigen. Deshalb ist Nachhaltigkeit kein übertriebenes Schlagwort, sondern eine langfristige Notwendigkeit für uns alle.