- Passive RAIN UHF RFID steigert Transparenz und Prozess‑effizienz im Retail ohne Batterien.

- Die physische Zusammensetzung von Inlays erschwert aktuell Recycling und kann zu Störstoffen werden.

- Der Digital Product Passport ab 2027 erhöht regulatorischen Druck und die Nachfrage nach nachhaltigen Tags.

- ISO 59040 und PCDS schaffen messbare Transparenz und fördern zirkuläre Designprinzipien.

- Praxisbeispiel Joaneo zeigt: papierbasierte Inlays ermöglichen hohe Recyclingraten und reduzieren den CO₂-Fußabdruck.

Der Retailsektor setzt zunehmend auf RAIN UHF RFID, um Prozesse effizienter und transparenter zu gestalten. Kleidung, Konsumgüter und Lebensmittel werden mit RFID-Etiketten versehen, die Bestände in Echtzeit überwachen, Lieferketten optimieren und automatisierte Kassenprozesse ermöglichen.

Diese Technologie ist ein Schlüsselbaustein der digitalen Transformation des Handels – besonders im Hinblick auf den kommenden Digital Product Passport (DPP), der die Rückverfolgbarkeit von Produkten auf ein neues Niveau heben wird.

Während die Vorteile im Bereich Logistik und Datenmanagement unbestritten sind, rückt ein Aspekt zunehmend in den Fokus: die Nachhaltigkeit der physischen RFID-Etiketten. Milliarden dieser Etiketten gelangen jedes Jahr in Umlauf, ohne dass ihr Verbleib nach der Nutzung bisher ausreichend berücksichtigt wird.

Passive RFID-Etiketten: Effizient, energiearm und ressourcenschonend

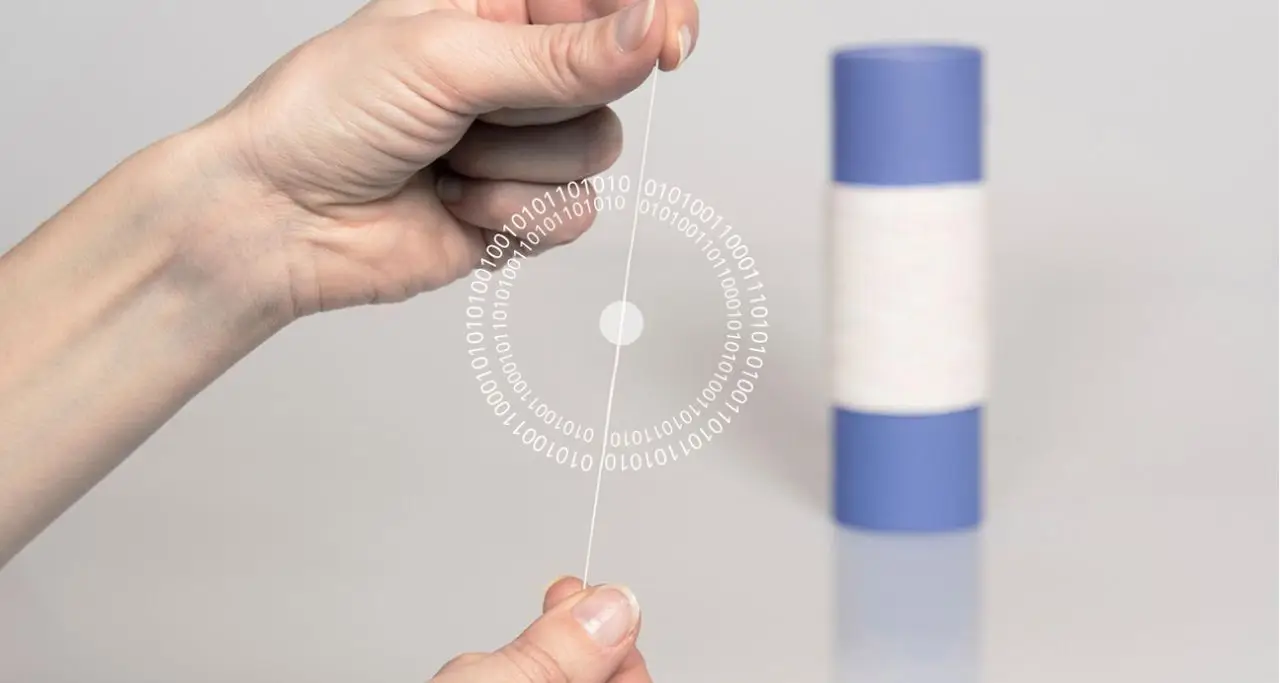

Passive RFID-Tags sind aus ökologischer Sicht grundsätzlich energieeffizient. Da sie keine eigene Batterie benötigen, werden sie ausschließlich durch die Energie des Lesegeräts aktiviert. Das macht sie im Vergleich zu aktiven Tags mit Batterie deutlich ressourcenschonender und vermeidet zusätzlichen Batteriemüll.

RFID-Etiketten stellen eine Spezialform dieser RFID-Tags dar, die vor allem im Retail-Sektor in großen Mengen eingesetzt werden. Sie bestehen aus mehreren Komponenten: dem Inlay – also der eigentlichen RFID-Einheit mit Siliziumchip und Metallantenne –, einem Trägermaterial aus Papier oder Kunststoff sowie Klebstoffen und gegebenenfalls einer bedruckten Deckschicht für die optische Kennzeichnung.

Formal zählen sie damit zur Kategorie der Elektrogeräte und gelten theoretisch als Elektroschrott. In der Praxis werden sie jedoch meist zusammen mit Verpackungen entsorgt, da eine separate Sammlung und Rückführung aufgrund der winzigen Größe derzeit nicht wirtschaftlich umsetzbar ist.

Mit dem erwarteten massiven Wachstum der Stückzahlen durch den DPP könnte diese Grauzone jedoch zu einem Umwelt- und Recyclingthema werden. Gerade deshalb rückt die Frage nach Design for Recycling und zirkulären Konzepten immer stärker in den Fokus.

Die Herausforderung: Materialvielfalt und Recyclingfähigkeit

Ein klassisches RFID-Inlay ist technisch hochentwickelt, aber aus Recyclingsicht komplex:

Papierrecycling wird durch Metall- und Kunststoffreste beeinträchtigt.

Kunststoffströme sind schwer zu trennen, wenn Metall- und Chipreste integriert sind.

Die winzigen Chips selbst lassen sich bisher nicht wirtschaftlich zurückgewinnen.

Solange es keine optimierten Designs gibt, landen viele Inlays im Restmüll oder werden in den Recyclingprozessen als Störstoffe behandelt. Dieser Widerspruch wird besonders deutlich, wenn RFID als Beitrag zur Nachhaltigkeit gesehen wird – etwa durch die Reduktion von Überproduktion oder effizientere Warenströme –, die physische Tag-Komponente selbst aber noch nicht kreislauffähig ist.

Digital Product Passport: Nachhaltigkeit wird Pflicht

Ab 2027 wird der Digital Product Passport (DPP) schrittweise für zahlreiche Produktkategorien verpflichtend. Rechtsgrundlage ist die Verordnung (EU) 2024/178, die im Rahmen der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) entwickelt wurde.

Der DPP soll den gesamten Lebenszyklus eines Produkts transparent machen. Dazu gehören unter anderem:

Materialzusammensetzung und enthaltene Substanzen,

Recycling- und Reparaturinformationen,

CO₂-Bilanz und ökologische Kennzahlen,

Daten zur Herkunft und Lieferkette.

RFID-Tags spielen hierbei eine Schlüsselrolle, da sie eine kontaktlose, eindeutige Identifizierung ermöglichen – von der Produktion bis zur Wiederverwertung.

Damit entstehen jedoch neue Anforderungen: Ein Tag, der Recyclinginformationen speichert, darf selbst nicht zum Recyclingproblem werden. Diese Vorgabe treibt die Branche dazu, verstärkt auf Design for Recycling und Design for Circularity zu setzen.

ISO 59040: Standard für Kreislaufwirtschaft und Transparenz

Der neue internationale Standard ISO 59040 bietet den Rahmen, um Zirkularität messbar und überprüfbar zu machen. Er definiert das Product Circularity Data Sheet (PCDS), ein standardisiertes Dokument, das alle relevanten Informationen zu Materialeinsatz, Recyclingfähigkeit und Lebenszyklus eines Produkts enthält.

Damit wird erstmals ein Werkzeug geschaffen, das technologische Innovation und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Für RFID bedeutet dies: Tags können nicht nur als Identifikationswerkzeug dienen, sondern auch selbst Teil einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft werden – vorausgesetzt, ihre Gestaltung ist recyclinggerecht.

Beispiel Joaneo: Recyclingfähige RFID-Inlays aus Papier

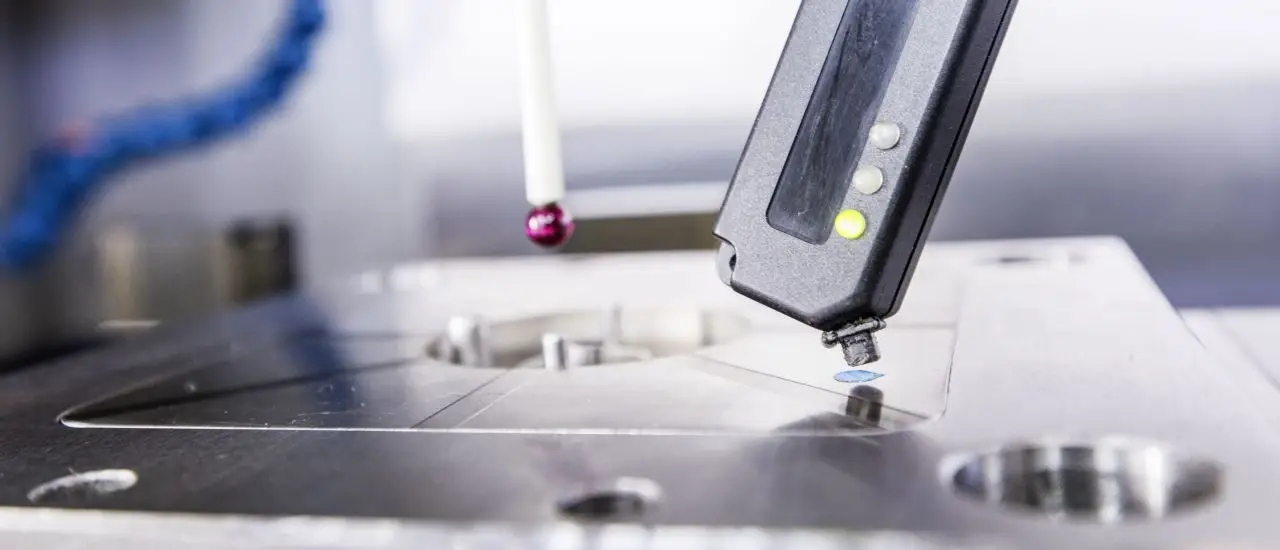

Das luxemburgische Unternehmen Joaneo zeigt, wie RFID-Inlays aktiv zur Kreislaufwirtschaft beitragen können. Joaneo setzt auf papierbasierte Inlays, die von Grund auf für Recyclingprozesse optimiert wurden. In Zusammenarbeit mit der Organisation Terra Matters wurde eine umfassende Analyse nach ISO 59040 durchgeführt.

Das Ergebnis: das erste weltweit veröffentlichte PCDS für ein RFID-Inlay.

Wesentliche Ergebnisse der Analyse:

75–95 % der Materialien lassen sich am Ende des Lebenszyklus ohne Qualitätsverlust recyceln.

Die Silberpartikel der leitfähigen Drucktinte können vollständig zurückgewonnen und erneut eingesetzt werden.

Die Papierbasis stammt aus PEFC-zertifizierten Wäldern und kann problemlos im bestehenden Papierrecycling verarbeitet werden.

Lokale Beschaffung und der Einsatz von regionalem Ökostrom reduzieren den CO₂-Fußabdruck zusätzlich.

Joaneo zeigt damit, dass RFID nicht zwangsläufig ein Einwegprodukt ohne zweite Chance sein muss. Stattdessen kann es aktiv in den Kreislauf integriert werden, wenn Nachhaltigkeit bereits im Designprozess berücksichtigt wird.

Marktentwicklung: Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsfaktor

Mit der Einführung des DPP wird die Nachfrage nach RFID-Lösungen möglicherweise explosionsartig steigen. Für die Hersteller von RFID-Chips und Inlays bedeutet das einerseits enormes Wachstumspotenzial, andererseits aber auch eine wachsende Verantwortung.

Der Markt entwickelt sich bereits:

Mehrere Unternehmen arbeiten an neuen Materialien wie biologisch abbaubaren Trägern und leitfähigen Tinten.

Erste Pilotprojekte setzen auf chiplose RFID-Technologien, die sich wie Papier recyceln lassen.

Immer mehr Anbieter veröffentlichen Nachhaltigkeitsberichte und setzen sich mit der gesamten Wertschöpfungskette auseinander.

Dieser Wandel zeigt, dass die Branche das Thema erkennt und Lösungen entwickelt, um RFID langfristig ökologisch tragfähig zu machen.

Vergleich: Klassische vs. nachhaltige RFID-Inlays

Aspekt | Klassische RFID-Inlays | Joaneo-RFID-Inlays (papierbasiert, ISO 59040) |

|---|---|---|

Materialbasis | Kunststoff oder Verbundmaterialien | Papier (PEFC-zertifiziert) |

Antenne | Aluminium / Kupfer | Silberleitpaste, rückgewinnbar |

Recyclingfähigkeit | < 10 % verwertbar, Rest ist Müll | 75–95 % verwertbar |

CO₂-Bilanz | Abhängig von globalen Lieferketten | Lokale Produktion mit Ökostrom |

Zirkularitätsnachweis | Nicht standardisiert, Risiko von Greenwashing | ISO-59040-konformes PCDS verfügbar |

Digital Product Passport | Technisch möglich, aber physisch nicht nachhaltig | Optimaler Träger für DPP |

Fazit: Vom Effizienztreiber zum Kreislaufwirtschaftspartner

RFID ist eine Schlüsseltechnologie für den modernen Retail und den Digital Product Passport. Passive RFID-Etiketten sind bereits heute eine energieeffiziente und ressourcenschonende Lösung, da sie ohne Batterien auskommen. Mit der wachsenden Verbreitung entsteht jedoch die Herausforderung, ihre physische Gestaltung ebenso nachhaltig zu machen wie ihre digitalen Funktionen.

Die Branche steht an einem Wendepunkt:

Recyclingfähige Designs,

Transparenz durch ISO 59040,

und regulatorische Vorgaben durch den DPP werden künftig den Unterschied zwischen kurzfristigem Erfolg und langfristiger Akzeptanz ausmachen.

Joaneo hat gezeigt, dass Kreislauffähigkeit bei RFID möglich ist. Jetzt liegt es an der gesamten Branche, diesen Weg gemeinsam zu gehen – damit RFID nicht nur Prozesse optimiert, sondern auch aktiv zur Kreislaufwirtschaft beiträgt und eine nachhaltige Zukunft des Handels ermöglicht.